Theater gegen Judenhass

Sie schrieb gegen die Unmenschlichkeit an: Elsie Attenhofers Antisemitismus-Stück «Wer wirft den ersten Stein?» konfrontierte die Schweiz während des Zweiten Weltkrieges mit ihrer Gleichgültigkeit. Und war ein riesiger Erfolg. Serie «Zu Unrecht vergessen», Folge 3.

Von Ariane von Graffenried, Martin Bieri (Text) und Yann Kebbi (Illustration), 11.06.2022

«Sehr geehrte Frau Attenhofer, ich möchte Sie mit diesen kurzen Zeilen darüber informieren, dass ein kleiner Raum im ersten Stock des ‹du théâtre› reserviert wurde, wo einige ‹Prominente› der jüdischen Kreise Berns gerne mit Ihnen nach der Vorstellung zusammenkämen. (Kommt vielleicht Herr Bundesrat Etter auch auf einen Sprung zu uns herein? Ein wenig Kontakt könnte gewiss nicht schaden.)»

Das schreibt Eugen Messinger, der Rabbiner der Jüdischen Gemeinde, am 26. Oktober 1944 an Elsie Attenhofer. Vier Tage später hat Attenhofers Stück «Wer wirft den ersten Stein?» im Berner Stadttheater Premiere. Gut zwei Wochen vorher hat die Produktion in Basel Uraufführung gefeiert und macht sich nun auf zu einem Triumphzug über die Bühnen der Deutschschweiz, wie ihn das Theater dieses Landes lange nicht mehr sehen wird. Mitten im Krieg und mit einem Thema, das nicht dazu angetan ist, den Massen zu gefallen: Antisemitismus in der Schweiz. Messinger hat «Wer wirft den ersten Stein?» bereits gesehen: «Ich möchte Ihnen sagen, welche Ermutigung Ihr Zeitstück für den jüdischen Menschen der Gegenwart bedeutet.»

Ob der katholisch-rechtskonservative Philipp Etter, «ewiger» Vorsteher des Departements des Inneren und schon damals nicht über jeden Antisemitismus-Verdacht erhaben, an der Premierenfeier auftauchte, ist nicht überliefert. Doch auch er kam nicht um das Stück herum. Beatrix von Steiger, Ehefrau des Bundesrats Eduard von Steiger und selbst Theaterfachfrau, schlug das Drama für ein Gastspiel im befreiten Paris vor, worauf es in der Landesregierung fleissig gelesen wurde.

Die Razzia des Wintervelodroms

Die als Diseuse und Schauspielerin populäre, 35-jährige Elsie Attenhofer hatte «Wer wirft den ersten Stein?» unter dem Eindruck der sich verschärfenden Verfolgung der Juden in Paris geschrieben. Am 20. Januar 1942 hatte die Wannseekonferenz stattgefunden, die den Beginn der letzten und schrecklichsten Phase des nationalsozialistischen Terrors gegen die Juden markierte: die Deportation und millionenfache Ermordung gefangener und verschleppter Menschen in den Vernichtungslagern Osteuropas.

Die Schweizer Behörden wussten davon, die historischen Dokumente sind eindeutig. Auch die Öffentlichkeit war über die Deportationen informiert. Attenhofer erfuhr aus der Zeitung von den Gräueln in Paris. Während der sogenannten «Razzia des Wintervelodroms» am 16. und 17. Juli 1942 verhaftete die französische Polizei mehr als 13’000 ausländische und staatenlose Juden, darunter über 4000 Kinder, die man von ihren Eltern trennte. Festgehalten wurden sie unter misslichsten Bedingungen in einer Radsporthalle, daher der Name des Verbrechens. Die gefangenen Erwachsenen wurden wenige Tage später ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert und dort getötet. Die Kinder folgten ihnen einen Monat später.

Die Schweiz reagierte auf die steigende Zahl flüchtender Juden mit einer Einreisesperre. Attenhofer schrieb aus «Empörung über die Grausamkeiten, welche an den Juden verübt wurden», wie im Programmheft zu «Wer wirft den ersten Stein?» zu lesen war. Sie wolle nicht «aus den Geschehnissen unserer Zeit einen sensationellen Stoff für die Bühne gewinnen», doch sie sei entsetzt über die Gleichgültigkeit, mit der diese Nachrichten in der Schweiz aufgenommen worden seien: «Die meisten Leute lesen zwar die Zeitung und hören Radio, aber sie erkennen die ganze fürchterliche Tragweite dessen, was da manchmal mit ein paar Zeilen abgetan wird, nicht, weil sie sich das Berichtete nicht vorstellen können. Und dieser Kraft, sich das Geschehende vorstellen zu können, wollte ich nachhelfen.»

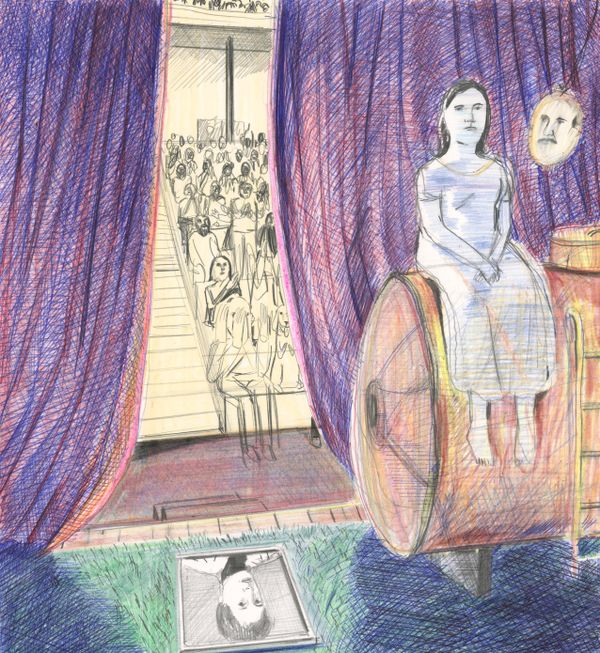

Das ist ein Manifest in einem Satz: Theater ist die Kraft der Vorstellung. Als Aufführung und als Fähigkeit zur Imagination. Beides ist sich nicht nur dem Namen nach verwandt. Aufführung und Imagination führen vor Augen, was nicht da ist. Das Theater lässt die Menschen etwas, das sie schon wissen, anders wissen. Es macht das Abwesende gegenwärtig.

Attenhofer nennt ihr «Wer wirft den ersten Stein?» bei jeder Gelegenheit ein «Zeitstück». Im Untertitel, auf dem Abendzettel, in fast jeder Erinnerung. Es klingt wie eine vorauseilende Entschuldigung. «Ich wundere mich darüber, dass keine stärkere dramatische Kraft als mein ungeübter, guter Wille dieses Problem auf die Bühne brachte», schreibt Attenhofer im Programmheft. Doch sie ist alles andere als ungeübt: Sie ist Praktikerin, sie hat ein klares Verständnis von Situationen, Publikumswirkung, Humor und Spannungsbögen. Ein «Zeitstück» nennt sie «Wer wirft den ersten Stein?», weil sie es dem Anspruch auf künstlerische Ewigkeit entziehen und dadurch vor Kritik schützen will.

Das Theater ist eine Schule des Sehens, ein Laboratorium der Gefühle. Warum nur beschränkt es sich in der deutschsprachigen Welt auf einen so kleinen Kanon? Höchste Zeit, das zu ändern. Zur Übersicht.

Folge 2

Paul Haller

Sie lesen: Folge 3

Elsie Attenhofer

Folge 4

Maja Beutler

Zeitstücke sind im deutschsprachigen Theater in der Zwischenkriegszeit populär. Gegenwartsbezogen und tatsachenorientiert wollen sie bewusstseinsverändernd wirken. Dramaturgisch sind sie den klassischen Formen der Einheit von Ort, Zeit und Handlung verpflichtet, sie scheuen dichterische Überhöhungen und legen Wert auf Verständlichkeit. All das trifft auf «Wer wirft den ersten Stein?» zu. Attenhofer gelingt es, durch Mundart, komödiantische Elemente und eine dem kritischen Volkstheater ähnliche Figurenzeichnung emotionale Nähe zu erzeugen. Es ist die scheinbar vertraute Harmlosigkeit, die dieses Stück so eindringlich macht.

Das Gift des Antisemitismus

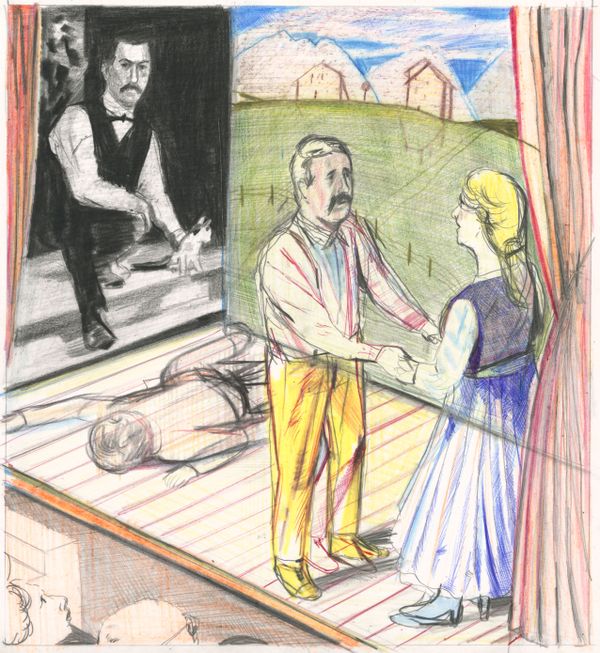

Was erzählt Attenhofer? 1938 in der Schweiz, die Familie Studer sitzt am Sonntagabend im Wohnzimmer. Der Vater liest über den kommenden Krieg, die Mutter in der Bibel, die jüngere Tochter erzählt, wie selbstverständlich eine jüdische Mitschülerin in der Schule gehänselt wird. Die ältere, Vreny, will sich am nächsten Tag beim jüdischen Arzt Lukas Stern bewerben, was der fröntlerische Sohn furchtbar findet. Die Szene wirkt wie der Auftakt zu einem Schwank, führt jedoch vor Augen, wie tief das Gift des Antisemitismus in die Mitte der eidgenössischen Gesellschaft eingesickert war.

Attenhofers Figuren nehmen Positionen ein, die in der politischen Debatte der Schweiz damals vertreten wurden, von links bis rechts bis ignorant. Aus Vrenys Anstellung bei Stern wird eine Beziehung. Sie will ihn heiraten und mit ihm in Frankreich leben. Den Eltern mitgeteilt hat sie das jedoch nicht. Sie erfahren es in dem Moment, als Stern im Elternhaus auftaucht, um Vreny aus Fürsorge von der Heirat mit einem Juden abzuhalten – also von der Heirat mit ihm selbst. Den beiden Liebenden gelingt es indes nicht, sich voneinander zu lösen.

Einige Monate sind vergangen, die Eltern ersehnen Neuigkeiten von Vreny, die Mutter geworden ist. Die Deutschen sind in Frankreich einmarschiert, die Familie Stern ist auf der Flucht. Der Kontakt in die Schweiz ist abgebrochen. Vreny befindet sich in einem Lager in Südfrankreich, sie wurde von ihrem Kind getrennt. Von Lukas Stern weiss man nichts. Die Wartenden in der Schweiz ziehen bisherige politische Überzeugungen in Zweifel und verteidigen sie doch noch immer. Auch die restriktive Flüchtlingspolitik kommt zur Sprache. Attenhofer streut Stück für Stück schlechte Nachrichten in die Szene ein und versetzt damit Figuren und Publikum in eine bittere Spannung.

Frühling 1943: Vreny ist die Flucht in die Schweiz gelungen, doch sie ist allein und völlig verändert. Zurück im Elternhaus erfährt sie, dass auch ihr Kind mit der Unterstützung von Fluchthelfern in die Schweiz gelangt ist. Gezeichnet durch die Erfahrung der Gräuel im Lager, die Attenhofer bemerkenswert drastisch schildert, gelingt es Vreny nicht, uneingeschränkte Freude über die Rettung ihres Kindes zu empfinden. Anwesend ist auch Frau Stern, die Mutter von Vrenys Ehemann. Sie hofft, von ihrer Schwiegertochter etwas über das Schicksal ihres Sohnes zu erfahren; Vreny hofft, ihn in der Schweiz wiederzufinden. Doch die beiden Frauen begreifen, dass er tot ist: «Dänn chunnt er nüme – dänn chunnt er nüme. Syn Zug isch nach Pole gfahre.»

Diesen dramatischen Höhepunkt nutzt Attenhofer, um den Figuren eine Überwindung ihrer bisherigen, durch Ressentiments und Abwehr geprägten Positionen zu ermöglichen. Den beiden Müttern gelingt ein Brückenschlag. Durch die Figur des Flüchtlingspfarrers Tobler, gezeichnet nach dem Vorbild des Flüchtlingshelfers Paul Vogt, versucht Attenhofer, eine allgemeine ethische Aussage zu machen. Das misslingt allerdings, weil Attenhofers Text theologisch argumentiert und sich zum Teil selbst in antisemitischen Vorstellungen bewegt.

Das Nachkriegstrauma Scham

Die Reproduktion dessen, was eigentlich überwunden werden soll, lässt sich nicht vermeiden, wenn antisemitische Haltungen der Figuren abgebildet werden müssen. Doch die Autorin scheint tatsächlich anzunehmen, dass es eine sogenannte «Judenfrage» gäbe. Das heisst, eine auf angeblich bedeutungsvollen Differenzen basierende gesellschaftliche Sonderstellung von Juden. Der Begriff ist nicht erst von den Nationalsozialisten geprägt worden, er kommt in bürgerlichen Gesellschaftstheorien seit der Aufklärung vor.

Attenhofers Abflug ins Theoretische ist dramaturgisch unbefriedigend – eine Schwierigkeit allerdings, die viele politische Stücke haben, wenn sie eine eindeutige Aussage machen wollen. Die dramatische Intensität ist viel grösser da, wo Attenhofer das Los der Figuren wirken lässt. So kann sie Vrenys Bruder, den am Ende geläuterten Fröntler, bereits 1943 sagen lassen, was für Jahrzehnte das unterschwellige, lange verleugnete Trauma der Nachkriegsschweiz sein wird: «Ich schäme mich.»

Heute liesse sich Attenhofers Zeitstück leicht als aus der Zeit gefallen abtun. Doch der Antisemitismus ist nicht archiviert. Er hat sich lediglich verändert. Was also kann Attenhofers Stück noch zu dessen Bekämpfung beitragen? Zwei Aspekte machen es nach wie vor wertvoll. Erstens ist es entscheidend zu wissen, wie sich Antisemitismus historisch äussert, um ihn in der Gegenwart wiederzuerkennen.

Zweitens ruft das Stück in Erinnerung, mit welchen Mitteln Theater politisch wirken kann. Es muss dorthin, wo es keine feuilletonistischen Meriten zu holen gibt, dorthin, wo es stilistisch ein bisschen wehtut. Alles an «Wer wirft den ersten Stein?» ist auf praktische Wirkung ausgelegt: die Alltäglichkeit von Sprache und Figurenzeichnung, die Wiedererkennbarkeit des Milieus, die Drastik der Beschreibung, kurz: der Realismus. Das Stück macht dem Publikum direkte Identifikationsangebote. Dafür nimmt es in Kauf, keine grosse Literatur zu sein, sondern eben ein Zeitstück. Die ästhetische Strategie, die die Autorin mit «Wer wirft den ersten Stein?» wählt, ist, jenseits des Volkstheaters, in der Gegenwartsdramatik selten. Umso stärker ist die von Attenhofer beschworene «Kraft der Vorstellung» heute wieder spürbar.

Attenhofers Bewusstsein für Wirkung war kein Zufall, es war Handwerk. Sie lebte auf der Bühne.

«Ein Famp, ein Famp, ein Famp»

Elisabeth Attenhofer kommt 1909 in Lugano zur Welt, wo ihre Eltern erfolglos ein Hotel führen. Sie wächst in bedrängten Verhältnissen im Zürcher Seefeld auf und arbeitet nach der Töchterschule als Arzthelferin. Doch sie erobert sich die Welt und die sich ihr bietenden Möglichkeiten: Kunstunterricht in Paris, Gesangs- und Sprechunterricht in Zürich, letzteres bei dem Schauspieler, Regisseur und Autoren Max Werner Lenz; daneben und heimlich: Flugstunden. Attenhofer wird 1931 eine der ersten Pilotinnen der Schweiz.

Max Werner Lenz war die entscheidende Begegnung in Attenhofers Leben. Er wurde erst zu ihrem Liebhaber, dann zu einem lebenslangen Freund und später zu ihrem Nachbarn in Bassersdorf im Zürcher Unterland, wo Attenhofer lange Zeit wohnte. Bis zu seinem Tod 1973 blieb er ihr künstlerischer Partner. Lenz war eine der treibenden Kräfte hinter dem Ende 1933 gegründeten Cabaret Cornichon. Er führte Attenhofer als «komische Begabung» in das Ensemble ein und schrieb für sie das auf einen Schlag erfolgreiche Chanson «Das alkoholfreie Mädchen»: «Ich brauche mich nicht lange vorzustellen, / Man sieht mich in manchem Saal. / Ich serviere an alkoholfreien Quellen, / Wie ein Volkslied geh’ ich durch’s Lokal.» Nachts aber ist der Kellnerin – oder ist es der Autor? – erotisch zumute, «Kurz und gut, in meinen Träumen, da bin ich ein Famp, ein Famp, ein Famp!»

Durch das «Cornichon» kam Attenhofer mit Erika Mann in Kontakt, die mit ihrem politischen Exilkabarett Pfeffermühle ebenfalls im Hotel Hirschen an der Niederdorfstrasse auftrat. Erikas Vater, Thomas Mann, besuchte Attenhofer in ihrem Atelier, weil sie an einer von Manns Romanen inspirierten Skulptur arbeitete. «War verliebt in sie zur Maienzeit meiner 60 Jahre!», schrieb der Nobelpreisträger Thomas Mann später in einem Brief an Attenhofers Ehemann Karl Schmid.

Attenhofer und Schmid lernten sich 1938 bei den Dreharbeiten zu «Füsilier Wipf» kennen. Sie spielte, er, der junge Germanist und Hauptmann, war militärischer Berater auf dem Set. Beide waren sie damit beteiligt an einem der grössten Erfolge des Schweizer Kinos – und an einem cineastischen Pfeiler der Geistigen Landesverteidigung. 1940, an dem Tag, als Mussolini Frankreich und Grossbritannien den Krieg erklärte, heirateten Attenhofer und Schmid. Der Bräutigam musste nach wenigen Stunden zurück ins Reduit. Schmid war damals Gymnasiallehrer, später wird er Professor an der ETH und deren Rektor. Seine publizistische Tätigkeit – «Zum Tode des Generals», «Das Unbehagen im Kleinstaat» – machte ihn zu einem einflussreichen liberalkonservativen Schweizer Intellektuellen der Nachkriegszeit.

Aus der Mitte nach Europa

Das «Cornichon» war in der Mehrzahl seiner Nummern eine Unterhaltungsbühne. Innerhalb des politisch Möglichen positionierte es sich aber konsequent gegen die äussere und innere Bedrohung durch den Faschismus. Das führte wiederholt zu Beschwerden ausländischer Gesandtschaften. Weil sich das «Cornichon» aber geschickt verhielt, staatstragend blieb, mit den Schweizer Behörden kooperierte und oft für Soldaten spielte, kam es nie zu einer weitgehenden Zensur oder gar einem Verbot. Nach dem Krieg führten die unterschiedlichen politischen Haltungen der Mitglieder 1951 zur Auflösung des «Cornichon». Attenhofer blieb in der Mitte stehen.

Schon 1947 ging sie in Deutschland auf Tournee. Unter dem Eindruck eines Auftritts in Stuttgart nannte der Journalist und expressionistische Schriftsteller Alfred Günther sie eine «Dame des europäischen Kabaretts, eine echte Europäerin». Tatsächlich tourte Attenhofer in den kommenden Jahrzehnten mit Soloprogrammen und Komödien quer über den Kontinent. Zu ihrer Paradenummer wurde die vielsprachige «Sekretärin der Europa-Union», die als Ambassatrice ohne Amt alle Staatsoberhäupter der Welt am Telefon hat. 1966 wurde Attenhofer nach Israel eingeladen, wo sie für ihr literarisches Engagement gegen den Antisemitismus geehrt wurde.

Welches Renommee Attenhofer bis in die höchsten Kreise genoss, zeigt die Tatsache, dass sie im September 1946 auf Anregung des besagten Bundesrats Etter vor Winston Churchill spielte, nachdem dieser seine berühmte Zürcher Rede «Let Europe Arise!» gehalten hatte. Der Auftritt musste allerdings abgebrochen werden, weil Churchill so müde gewesen sein soll, dass er währenddessen einschlief.

Bis ins Alter arbeitete Attenhofer unermüdlich, publizierte Bücher, malte, trat auf und sang. Als die vielfach ausgezeichnete Elsie Attenhofer 90-jährig stirbt, steht in den Nachrufen, die «Grand Old Lady» des Kabaretts sei von der Bühne gegangen. An die Dramatikerin erinnern sich nur wenige. Immerhin schreibt «Der Bund», Attenhofer habe die «Ehre der Schweizer Dramatik der Kriegszeit» gerettet. Sie selbst sagte in einem ihrer letzten Interviews, «Wer wirft den ersten Stein?» sei das wichtigste Werk ihres Lebens.

Aufführungswürdig, aber unspielbar

Das bedeutet nicht, dass es das Stück leicht gehabt hätte, im Gegenteil. Attenhofer reichte es im November 1943 als «Peter Imholz» und unter dem Titel «Anno 1943» bei einem Wettbewerb des Schauspielhauses Zürich ein. Der Text widersprach den Wettbewerbskriterien, die Beiträge sollten in hochdeutscher Sprache verfasst sein. Die Sprache war für die Jury jedoch nicht der entscheidende Grund, das Stück abzulehnen. Als sie es nach einem halben Jahr zurücksandte, schickte sie die Bemerkung mit, «solche Stücke, noch dazu in Schweizer Dialekt» könnten im Schauspielhaus nicht aufgeführt werden.

Was meinte die Jury, als sie Attenhofers Werk ein «solches Stück» nannte, und weshalb hielt sie es für das Schauspielhaus für ungeeignet? Durch den befreundeten Schauspieler und Regisseur Kurt Horwitz hatte Attenhofer Einblick in die Überlegungen der Theaterdirektion. Er habe das Stück gelesen, «gestern Nacht nach der Vorstellung, in einem Zuge», schrieb er der Autorin. «Den 4. Akt musste ich oft unterbrechen, weil mir die Tränen die Brille überschwemmten.»

Horwitz legte es dem Dramaturgen und späteren Direktor Kurt Hirschfeld vor: Hirschfeld finde «das Ganze höchst erwägenswert und nach gewissen Umarbeitungen aufführungswürdig» – aber: das Schauspielhaus könne das Stück seiner Meinung nach nicht spielen, weil an ihm zu viele Emigranten seien. Im Zürcher Ensemble waren damals verschiedene Geflüchtete engagiert, etwa Therese Giehse, Wolfgang Langhoff oder Leopold Lindtberg. Hirschfeld selbst war 1938 definitiv in die Schweiz gekommen. Auch Horwitz, ebenfalls Emigrant, glaubte, das Stück könne «nur von einem Schweizer» inszeniert werden: «Es ist dies keine Frage des Mutes, – es ist eine Takt-Frage.»

Die «Verschweizerung» der Theater

Warum die Direktion des Schauspielhauses glaubte, innenpolitische Äusserungen des Theaters seien delikat, «weil an ihm zu viele Emigranten seien», erschliesst sich aus der Debatte, die das Schweizer Theater seit langem beeinflusste und ab den Dreissigerjahren prägte. Sie drehte sich um die Frage, ob es in der Schweiz eine nach nationalen Kriterien gestaltete Theaterkultur geben müsse. Die Deutschschweizer Dramatik tat sich mit der literarischen Modernisierung des 20. Jahrhunderts schwer. Internationale Avantgarden, Expressionismus, sozialistische Ästhetik, an Varieté oder Film angelehnte Theaterformen, all das blieb dem Schweizer Publikum und den meisten Schreibenden suspekt.

Auch ein modernes, städtisch geprägtes Berufstheater war in der Schweiz nicht breit abgestützt. Vielmehr dominierte ein volkstümlich geprägtes Theaterideal, das den Amateurismus nicht ausschloss, sondern im Gegenteil bevorzugte. Die wenigen Berufstheater waren folglich auf die Expertise deutscher Intendanten, Regisseure und Schauspielerinnen angewiesen. Einige Schweizer Dramatiker fühlten sich zurückgesetzt und nicht beachtet, sodass in den krisenhaften und daher konservativer werdenden Dreissigerjahren der Ruf nach «Verschweizerung» der Theater lauter wurde. Er kam einerseits von traditionalistischen Kräften, etwa dem Germanisten und Mundartdichter Otto von Greyerz, andererseits, mit Vehemenz, von linken Autoren wie dem sozialdemokratischen Schriftsteller Jakob Bührer.

Auf dem Höhepunkt der Mundartwelle schwang ständig die Frage mit, welchen Rang die Schweizer Dialekte im Schweizer Theater einnehmen sollten. Eine unrühmliche Rolle spielte dabei der schweizerische Schriftstellerverband SSV, der sich aggressiv und antisemitisch äusserte und versuchte, mit erpresserischen Mitteln eine Quote für Schweizer Dramatik durchzudrücken.

Insgesamt zeigte sich in der ganzen Debatte um die «Schweizer Theaterkultur» die für die Geistige Landesverteidigung typische Dialektik von Zusammenhalt und Abschottung, von äusserer Autonomie und innerer Disziplinierung. Vor diesem Hintergrund scheiterte «Wer wirft den ersten Stein?» am Schauspielhaus. Als eigene Produktion wäre das Stück ein Statement gewesen, von dem die Direktion nicht glaubte, es sich leisten zu können. Obwohl das Stück formal, ohne dass Attenhofer das wollte, den Anforderungen eines «nationalen Theaters» entsprochen hätte. Inhaltlich hingegen gar nicht, und das Schauspielhaus wollte sein Ensemble nicht zum Anwalt in eigener Sache machen.

Vehemenz, Dringlichkeit und stürmisches Trampeln

Attenhofers Enttäuschung über die Absage wurde vom Ärger über den Zeitverlust begleitet. Der damalige Theaterdirektor Oskar Wälterlin habe das Stück «ein halbes Jahr lang auf seinem Schreibtisch liegen gelassen», sagte sie später. Ein halbes Jahr, in dem die Schweiz Woche für Woche Flüchtende an der Grenze abwies. Attenhofer hatte gehofft, ihr Stück könne der im August 1942 erlassenen Grenzsperre entgegenwirken. Manchmal blättert die Gegenwart in einer Intendantenschublade von der Gegenwartsdramatik ab, bis deren Zeit vorüber ist.

Horwitz setzte sich weiter für den Text ein. Er brachte ihn nach Basel, wo er von Hand zu Hand ging. Nach weiteren Absagen entschloss sich der Direktor der Theater- und Tournéegenossenschaft Zürich, Hans Curjel, das Stück im Küchlin-Theater auf die Bühne zu bringen. Curjel war 1933 aus Deutschland in die Schweiz emigriert. Seine Mutter beging 1940 verfolgungsbedingt Suizid, seine Schwester wurde im KZ Auschwitz ermordet. Das Küchlin-Theater in der Basler Steinenvorstadt war ein ehemals glanzvolles Varietéhaus, von dem Josephine Baker in Anlehnung an eines ihrer Chansons sagte: «J’ai deux amours en Suisse, c’est Bâle et son Küchlintheater!»

Am 11. Oktober 1944 kam «Wer wirft den ersten Stein?» zur Uraufführung. Nach der Kriegswende in der Schlacht von Stalingrad, nach der Landung der Alliierten in Frankreich und Italien und nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli. «Zu einem Zeitpunkt also, an dem man sich, zynisch gesagt, in der Schweiz bereits beeilen musste, wenn man den Holocaust noch rechtzeitig verdammen wollte», wie der Germanist Charles Linsmayer später schrieb. Max Werner Lenz übernahm die Regie, Attenhofer selbst die Rolle der Vreny.

Die Aufführung dauerte etwas über zwei Stunden und verfehlte ihre Wirkung auf das Publikum nicht. 60 Vorstellungen fanden allein in Basel statt. Danach ging «Wer wirft den ersten Stein?» auf Schweizer Tournee und spielte meistens vor ausverkauftem Haus. An die 150 Vorstellungen sollen so zusammengekommen sein, in der Hälfte davon trat Attenhofer selbst auf. In ihrem Nachlass finden sich Dutzende begeisterte Briefe und Danksagungen, darunter zahlreiche von jüdischen Einheimischen oder Geflüchteten. Weniger Erfolg war der zu hastig aufgegleisten französischsprachigen Umsetzung des Stücks beschieden, die im März 1945 in Lausanne Premiere hatte. Kurz davor war der Text im Artemis-Verlag als Buch erschienen.

Für Attenhofer schloss sich auch der Kreis mit dem Schauspielhaus. Das Stück gastierte dort mit 9 ausverkauften Montagsvorstellungen. Anwesende erlebten «nicht enden wollenden Applaus», «unzähliges Hochgehen des Vorhangs» und «stürmisches Trampeln», wie es in einem Leserbrief an die NZZ hiess. Die Presse reagierte generell zustimmend bis begeistert auf das Stück. «Vehemenz und Dringlichkeit» («Der Bund») wurden gelobt, die NZZ sah ein «weltanschauliches Bekenntnis». Mehr als einmal wurde jedoch angemerkt, dieses Weltanschauliche überwiege die Kunst: «Die Aufführung war ein Erlebnis. Vielleicht kein künstlerisches, aber zweifellos ein menschliches.» («Die Nation») Das Brave, «Biedermännisch-Eidgenössische» («Reformierte Schweiz»), das der Inszenierung zugeschrieben wurde, dürfte nicht wenig zu ihrem Erfolg beigetragen haben.

Nach dem Ende der langen Schweizer Tournee, die bis ins Jahr 1945 hineinreichte – und nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus –, geriet «Wer wirft den ersten Stein?» nach und nach in Vergessenheit. Weitere Aufführungen sind nicht nachweisbar. Erst Jahrzehnte später tauchte das Stück wieder auf. Am 22. Mai 1992 fand in der Roten Fabrik Zürich im Rahmen der «1. Schweizerischen Dramatikerinnentage» ein Vortrag von «Wer wirft den ersten Stein?» statt. Attenhofer las ihren Text selbst. Im Frühling 1995, zum 50-Jahr-Jubiläum des Kriegsendes, veranstaltete das Theater am Hechtplatz eine szenische Lesung des Stücks, wieder mit Beteiligung der nun 86-jährigen Autorin.

Jeanne d’Arc des bürgerlichen Zeitalters

Das Vergessen gehört zum Theater, die Vergänglichkeit macht sein Wesen aus. Was gesagt wurde, verklingt. Auch Attenhofers zweites Stück, fünfzehn Jahre nach «Wer wirft den ersten Stein?». Wieder reichte sie es bei einem Wettbewerb ein, demjenigen der Saffa, der Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit, die im Sommer 1958 in Zürich stattfand.

«Die Lady mit der Lampe» ging am 21. Juni 1958 im Pfauen über die Bühne. Zum Entsetzen der Autorin: «Ich kann Ihnen, lieber Herr Direktor», schrieb Attenhofer an den Intendanten des Staatstheaters Stuttgart, «meinen seelischen ‹break-down› gar nicht beschreiben, als ich drei Tage vor der Première zum ersten mal einer Probe beiwohnen durfte.» Der Regisseur Karlheinz Streibing habe mit grossen Strichen in das Stück eingegriffen, es zu einem «Fragment» gemacht und dafür die «Schauspieler ganz sich selbst überlassen». Die einen «spielten Lustspiel, die anderen Tragödie».

«Die Lady mit der Lampe» ist weder das eine noch das andere. Attenhofer schildert in sechs literarisch gehaltenen Bildern das Leben von Florence Nightingale, der 1820 geborenen Pionierin der modernen Krankenpflege. Für ihre Mission opfert Nightingale privates Glück und Gesundheit. Eine «Jeanne d’Arc des bürgerlichen Zeitalters» nannte Attenhofer ihre zukunftsweisende Heldin. Inhaltlich wollte sie konstruktiv wirken: «Als Frau» sei es ihre «Aufgabe, nicht nur gegen Dieses und Jenes anzugehen, ohne für etwas zu sein». Das honorierte das Publikum. So verunglückt Attenhofer die Inszenierung fand, so gut kam sie an. «Bravo geschrien und unzählige Vorhänge», schrieb Attenhofer nach der Premiere an ihre Schwester.

In einer Zeit, in der Frauen weder über ihre politischen noch über ihre bürgerlichen Rechte vollumfänglich verfügen konnten, begegnete die Presse Attenhofers Anliegen mit zustimmendem Respekt, störte sich aber an der zu offensichtlichen Absicht. «Insofern die sechs Bilder des Schauspiels Leben und Wirken einer beispielhaften Frau vergegenwärtigen, dürfen sie ihrer Wirkung sicher sein», schrieb das «Neue Winterthurer Tagblatt» paternalistisch: «Der Beifall des überwiegend weiblichen Publikums war herzlich und voller Wärme. Begreift man meine Verlegenheit?»

«Die Lady mit der Lampe» erhielt eine zweite Chance. Im Juni 1959 kam das Stück im Osnabrücker Theater am Domhof, dem städtischen Theater, zur deutschen Erstaufführung. Es war ein Staatsakt. Zeitlich in Übereinstimmung mit dem 100-Jahr-Jubiläum der Gründungsgeschichte des IKRK, stand die Veranstaltung unter dem Patronat des deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss. Heuss erschien am Nachmittag in Osnabrück, eine Menschenmenge von Tausenden am Marktplatz, dann offizieller Empfang mit Attenhofer im Rathaus, abends die 642 Plätze des Theaters voll, Attenhofer in der Hauptrolle auf der Bühne. Am nächsten Tag Titelseiten: «Ein Theaterereignis!» Es schlug Wellen bis in die Heimat: «Triumph für Elsie Attenhofer in Deutschland», schrieb die «Schweizerische Theaterzeitung». Da war die Aufregung dort schon abgeebbt. «Nach einem Imbiss im Ratskeller fuhr der Bundespräsident noch in der Nacht nach Ostfriesland», berichtete der «Osnabrücker Stadtanzeiger». Aus der «Lady mit der Lampe» wurde später noch ein Hörspiel, das Theaterstück wurde nie mehr gespielt.

«Wer wirft den ersten Stein?» und «Die Lady mit der Lampe» sind zwei Stücke mit unterschiedlichen Absichten und historischen Voraussetzungen. Politisch sind beide. Empört das eine, feierlich das andere. Zwischen diesen Polen bewegte sich Attenhofer, zwischen Protest und Nähe zur Macht.

1944 spielte das «Cornichon» in Bern. Als Attenhofer nach der Vorstellung auf dem Weg ins Hotel ist, hängt sich jemand bei ihr ein. Es ist Eduard von Steiger, der Bundesrat: «Hatten wir ihn im Cornichon hochgenommen oder hatte er eine Aufführung von ‹Wer wirft den ersten Stein?› gesehen?», schreibt Attenhofer in ihren Lebenserinnerungen. Er, der Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartements, der Mann, der glaubte, das «kleine Rettungsboot» Schweiz sei voll. «Ich weiss nur noch, dass er mit seinem wohlwollenden Geplauder – ‹er sei doch kein Böser?› – das wandelnde schlechte Gewissen zu sein schien, das versuchte ‹Liebkind› zu spielen.»

Diesem Mann, der die Grenzsperre für jüdische Flüchtlinge verfügt und verkündet hatte, die «grossen Entschlüsse müssen wir mit uns allein, unserem Gewissen und unserem Herrgott fassen», ihm hat Elsie Attenhofers Theater einen Zweifel eingepflanzt. Ob sie ihren Arm bei ihm aber wieder aushängte, davon berichtet Attenhofer nichts.

Ariane von Graffenried ist Schriftstellerin und Theaterwissenschaftlerin. Martin Bieri ist Lyriker, Dramaturg und Journalist.