Sex kaufen

Ist Sexarbeit eine Arbeit wie jede andere auch? Oder führt sie zwangsläufig zu Unterdrückung? Vier Sexarbeiterinnen über Stigma, Macht, Moral – und darüber, was sie wirklich brauchen.

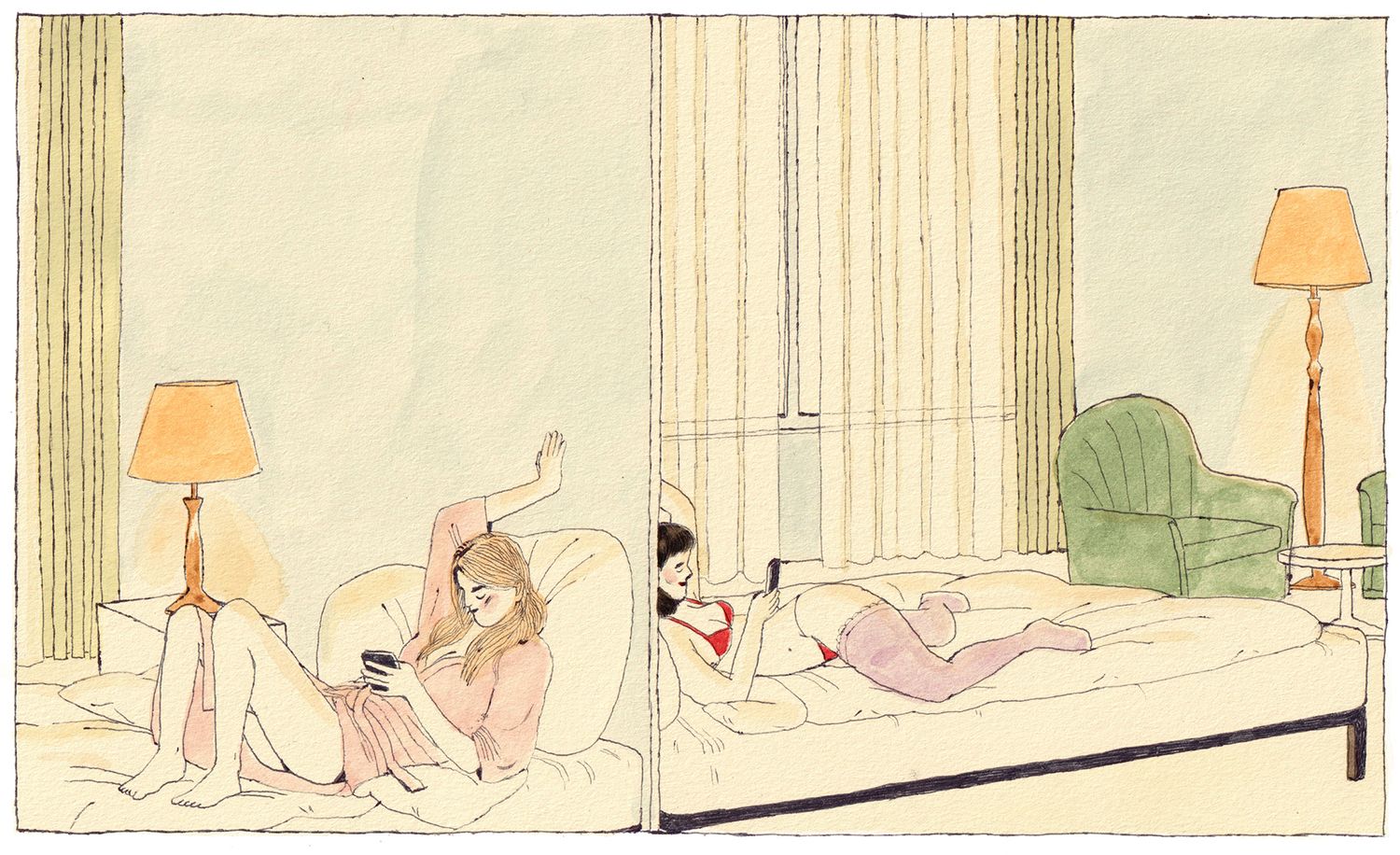

Ein Interview von Daniel Ryser (Text) und Karlotta Freier (Illustration), 02.10.2021

Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!

Was kostet eine Stunde bei Ihnen?

Caro: Ich möchte diese Frage nicht beantworten.

Billie: Ich lieber auch nicht.

Warum?

Billie: Einerseits, weil ich nicht immer gleich viel verlange. Andererseits wäre es doof, hier mit Zahlen um sich zu werfen. Denn Gender, Hautfarbe, Herkunft, ob wir eine Behinderung haben oder nicht, das alles beeinflusst, was wir letztlich verdienen.

Caro: Der Preis kann auch je nach Dienstleistung variieren.

Roman: Auch je nach Kunde. Es kann gut sein, dass ich eine ähnliche Dienstleistung für einen CEO teurer anbiete als für einen Rentner, der am Existenzminimum lebt.

Die Diskussion ist aufgeladen und spaltet Feministinnen in zwei Lager: Soll Sexarbeit in der Schweiz verboten werden? Ist sie immer eine Art Übergriff? Oder führt ein Verbot nur zu noch prekäreren Arbeitsbedingungen?

Über diese Fragen wird viel und laut debattiert und gestritten. Doch was sagen die Sexarbeiterinnen dazu? Ihre Stimmen tauchen nur selten auf.

Republik-Reporter Daniel Ryser hat vier Sexarbeitende in Bern zum Gespräch getroffen: Billie (34), Caro (32), Andrea (36) und Roman (35). Sie gehören zu einer Gruppe Sexworker aus der ganzen Schweiz, die Anfang dieses Jahres in Zürich das Sexworkers Collective gegründet hat. Das Kollektiv organisiert jeden Monat in einer neuen Stadt einen sogenannten Hurenapéro: ein informelles Treffen, bei dem sich Sexarbeiter untereinander austauschen und vernetzen können. Dabei geht es vor allem darum, gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen.

Ich sage es offen: Es ist das erste Mal, dass ich Sexarbeiterinnen interviewe. Mir ist natürlich aufgefallen, dass viel über sie gesprochen wird, aber selten mit ihnen. Wie sind Sie zur Sexarbeit gekommen?

Billie: Bei mir war es während des Studiums vor zwölf Jahren. Ich brauchte ganz einfach Geld. Also begann ich zu strippen. Das war nicht in der Schweiz. Im Laden, in dem ich arbeitete, gab es kleine Räume für privat dances. Nach dem Gesetz wären dort eigentlich nur Tänze erlaubt gewesen, keine Berührungen. Die Wirklichkeit sah anders aus, und das war lukrativ: Man konnte mit den Kunden direkt besprechen, wie viel Geld sie wofür zu zahlen bereit waren. Es gab keinen Boss, der das reguliert hat. Im Moment arbeite ich als Escort: Man bucht mich, und ich komme ins Hotel für Sex. Zudem arbeite ich hin und wieder in einem Bordell.

Roman: Sex und Sexualität haben mich schon immer sehr interessiert. Ich besuchte viele Workshops zu den Themen Sex, BDSM und erotische Massage, oft auch zusammen mit meiner Freundin. Das hat mich in der eigenen Sexualität sehr viel weiter gebracht. Schliesslich absolvierte ich eine Ausbildung als Sexological Bodyworker. Das ist eine Art Coaching, wo Körperarbeit im Zentrum steht. Dafür existiert durchaus ein Markt, auch wenn das Bewusstsein nicht wirklich vorhanden ist: sich mit seiner Sexualität auseinanderzusetzen und dafür einen Coach zu bezahlen. Momentan liegt mein Fokus auf erotischen Massagen, BDSM-Sessions und Workshops. Ich habe mit einer Kollegin einen Arbeitsraum gemietet.

Caro: Ich habe vor zehn Jahren als Sexarbeiterin begonnen. Aus finanziellen Gründen. Ich wollte die Autoprüfung machen, und das ist in der Schweiz sehr teuer. Ich lernte jemanden kennen, der in dem Bereich arbeitete, und sie hat mich quasi eingeführt. Zuerst machte ich Massagen, dann begann ich als Escort, heute arbeite ich vor allem in einem Salon. Der Betreiber übernimmt Werbung, Buchung und Empfang. Oder aber ich buche selbst ein Hotelzimmer und empfange Kunden dort direkt, ohne Vermittlung. Wenn ich daran denke, wie unvorsichtig ich beim allerersten Mal war: Ich habe den ersten Klienten einfach direkt zu mir nach Hause genommen. Es war eine Massage. Und ich habe dafür lächerlich wenig verlangt.

Andrea: Ich arbeite erst seit einem Jahr auf dem Beruf, ich bin durch meine Arbeit als Performancekünstlerin dazu gekommen. Ich arbeitete an einer Performance über Gender, Männlichkeit, Trans-Identität, Macht und Sexualität. Ein Teil eines Performanceprojekts war Webcam-Sex. Es ging mir dabei eigentlich eher um Forschung, aber dann begannen mir die Zuschauer Geld für die Darbietung zu überweisen. Ohne dass ich darum gebeten hätte. Das war völlig irritierend und faszinierend: Ich kann damit Geld verdienen? Bald begann ich, einen der Männer, die ich durch das Webcam-Projekt kennengelernt hatte, in echt zu treffen. Und zwar als Escort. So fing es an.

Hatten Sie keine Angst um Ihre Sicherheit, als Sie völlig unerfahren ins Gewerbe einstiegen?

Andrea: Ich machte es so, dass ich die Kunden in Hotelzimmern traf, die sie selber mieteten. Dort besuchte ich sie. Am Anfang ging ich nicht zu den Klienten nach Hause. Das war mir, ehrlich gesagt, zu gefährlich. Hotels hingegen bieten eine gewisse Öffentlichkeit. Falls es ein Problem gibt, kann man sich an die Réception wenden. Man sitzt nicht völlig allein irgendwo, wo das niemand mitbekommt. Das bietet mir genügend Sicherheit. Seit ich Caro und Billie kenne, mieten wir jeweils drei nebeneinanderliegende Hotelzimmer, und jede hat einen Schlüssel für das Zimmer der anderen. Wenn ein Kunde kommt, texten wir schnell, dass er nun da ist.

Geht das problemlos in den Hotels? Kunden, die ein und aus gehen?

Caro: Nein, natürlich nicht. Es gibt Hotels, die sehen das gar nicht gern. Einmal wurde ich sogar rausgeworfen. Bei anderen Hotels geht es diskret und problemlos. Ein Problem sind aber die Schlüsselkarten, die heute fast Standard sind, die man braucht, um überhaupt den Lift bedienen zu können. Die Kunden können in solchen Hotels nicht einfach diskret direkt zum Zimmer kommen. Man muss sie in der Lobby empfangen. Das kann natürlich, je nachdem, wie viele Kunden man empfängt, schon etwas schräg werden. Gleichzeitig fühle ich mich am sichersten, wenn ich einen Ort habe, ein Zimmer, das meine Basis ist, und ich dann einen Kunden als Gast empfange, als wenn ich zu jemandem nach Hause gehe oder in einen Wagen steige. Wenn es ein Stammkunde ist, dann ist es natürlich ein wenig anders.

Sie arbeiten teilweise in einem Salon. Wie funktioniert das finanziell?

Caro: An jedem Ort anders. In der Regel geht etwa die Hälfte an die Sexarbeiterin, die Hälfte an den Salon für Miete, Réception, Reinigung. Wo ich arbeite, kriege ich offiziell 55 Prozent. Aber dann fallen Tagestaxen an, für Reinigung und so. Am Ende läuft es mehr oder weniger immer auf 50/50 raus.

Billie: In dem Bordell, in dem ich arbeite, kriege ich 60 Prozent.

Und wenn Sie selbstständig arbeiten, geht das, was Sie verdienen, voll an Sie?

Billie: Wenn ich jemanden im Hotel empfange, geht alles an mich. Aber das beinhaltet die Zimmermiete und das ganze Hin und Her mit potenziellen Kunden. Es ist ja nicht so, dass einer kommt, dann der nächste. Wenn ich einen Kunden empfange, habe ich bereits mit zwanzig potenziellen Kunden geschrieben, die schreiben und schreiben und Fragen stellen und dann doch nicht kommen. Man verschwendet viel Zeit mit Warten in diesem Job, und während man wartet, verdient man keinen Rappen.

Andrea: Ich würde sagen, 90 Prozent der Kunden vergeuden unsere Zeit. Sie schreiben hin und her: Was bietest du an und so weiter, und davon kriegen sie dann offensichtlich einen hoch und bekommen unsere Arbeit quasi umsonst.

Caro: Wir nennen diese Leute Tastenwichser.

Gefällt Ihnen Ihre Arbeit?

Andrea: Ich würde sagen, es ist eine Arbeit wie jede andere, mit guten und schlechten Tagen. Manchmal kann es wirklich toll sein, und manchmal ist es das eher weniger.

Eine Arbeit wie jede andere – dieser Satz ist im Kontext der Sexarbeit Sprengstoff. Gewisse feministische Kreise widersprechen dem vehement und wollen nach dem sogenannten «Schweden-Modell» den Kauf von Sex kriminalisieren. «Für eine Schweiz ohne Freier» lautet der Slogan der Zürcher Frauenzentrale. Bevor wir also konkret über diesen Satz sprechen: Wer sind diese Freier?

Andrea: Jedermann.

Caro: Komplett unterschiedlich. Alles.

Billie: Jung. Alt. Reich. Arm. Fast ausschliesslich Männer.

Andrea: Ich hatte einmal eine Frau. Sonst sind es immer Männer.

Caro: Fast ausschliesslich Männer, ja. Einige Male Frauen. Aber das ist wirklich selten.

Roman: Hin und wieder Frauen, aber in der Regel Männer. Bei mir, würde ich sagen, liegt der Altersschnitt der Kunden zwischen vierzig und fünfzig.

Empfinden Sie manchmal Scham, weil Sie mit Sex Geld verdienen?

Roman: Ich persönlich empfinde es als empowerment. Ja, ich finde es cool. Denn zum Teil kommen Leute zu mir, die seit langem eine sexuelle Fantasie mit sich herumtragen, die sie nun endlich ausleben können. Das ist huere geil. Das ist empowernd, für die Kunden und für mich. Es gibt aber natürlich auch Momente, wo ich mit meinen Grenzen am struggeln bin. Wo die Arbeit Energie zieht. Da geht es vor allem um Abgrenzungsprobleme: Gewisse Leute kommen zu mir mit einer grossen Bedürftigkeit aus Mangel an sozialer und körperlicher Nähe. Diesen Mangel kompensiere ich dann ein Stück weit. Aber das kann ermüdend sein. Es gibt aber oft auch schöne Momente. Ein Kunde, um die sechzig, verheiratet, vermutlich nicht geoutet, dass er bei einem Mann BDSM-Sessions besucht, meldete mir kürzlich zurück: «Danke, dass wir noch ein bisschen schwatzen konnten. Ich kann das sonst mit niemandem.»

Wie ist das bei den anderen?

Billie: Ich empfinde keine Scham. Der Punkt ist in meinen Augen ein anderer: Es kann hart sein, zum Beispiel, wenn man sich mit niemandem austauschen kann. Der Austausch mit anderen Sexarbeitenden ist für mich enorm wichtig. Viele Menschen denken, dass Sexarbeit shit ist und dass somit auch wir shit sind. Es gibt sehr wenig Positivität um uns herum. Sobald ich in einer Runde wie dieser hier sitze, geht es mir gut. Ich selbst würde nicht sagen, dass ich meine Arbeit als empowerment verstehe. Manchmal gibt es schon Dinge, wo ich denke: «Das habe ich wirklich gut gemacht. Damit bin ich zufrieden.» Aber wie in anderen Jobs ist es jetzt nicht so, dass ich ständig völlig darin aufgehe. Ich bin in erster Linie Sexarbeiterin, um Geld zu verdienen.

Caro: Ich auch. Ich verdiene in erster Linie mein Geld damit. Was ich an der Arbeit mag, ist, dass man zeitlich extrem flexibel ist. Oder dass ich, wenn ich aus irgendeinem Grund übermorgen Geld brauche, um meine Miete zu bezahlen oder so, heute losgehen kann, arbeite und einige hundert Franken verdiene. Ich kann in einem kurzen Zeitfenster sehr viel Geld verdienen. Diese Flexibilität, auch die Möglichkeit, tagsüber oder nachts zu arbeiten, mag ich wirklich.

Sexarbeit ist eine Arbeit wie jede andere: Dieser Satz hat die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes in zwei Lager zerbrochen. Sexarbeit sei letztlich immer Ausdruck patriarchaler Unterdrückung, so die andere Meinung. Wie stehen Sie dazu?

Caro: Ich halte das für falsch.

Andrea: Ja, es ist falsch.

Warum?

Caro: Ich verkaufe eine Dienstleistung. Ich sage, was ich anbiete und was nicht. Und dafür erhalte ich Geld. Ich verkaufe nicht meinen consent.

Billie: Ich bin überzeugt, dass ein Verbot, Sex zu kaufen, noch mehr dazu führen wird, Sexarbeitende an den Rand zu drängen. Für mich wäre die ideale Vorstellung von Sexarbeit, dass niemand mehr als das machen muss, was sie oder er anbieten will, bloss wegen des Geldes. Dass man davon weit entfernt ist, hat auch mit dem gesellschaftlichen Stigma zu tun, das durch diese Diskussion verstärkt wird: Gäbe es dieses Stigma nicht, dass Sexarbeit in jedem Fall shit ist, würde man sich weniger getrauen, Sexarbeitende wie shit zu behandeln. Wir leben in einer Welt, wo überall Menschen ausgebeutet werden. Ich bin überzeugt, dass der Weg nicht in einem Verbot liegt, sondern im Stärken unserer Arbeiterinnenrechte.

Roman: Es ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft: Ja heisst ja. Und nein heisst nein. Weil wir consent, Zustimmung, entweder sehr schlecht oder gar nicht gelernt haben. Rassismus, Sexismus und Ableismus: Diese Macht- und Unterdrückungsstrukturen erschweren oder verunmöglichen es, consent zu finden. Wir haben regelrecht eine Kulturgeschichte von Vergewaltigung. Das macht vor Sexarbeit nicht halt. Aber das ist nicht der Fehler der Sexarbeit. Das ist der Fehler der Gesellschaft. Wenn man sagt, Sexarbeit ist Vergewaltigung, sollte man über seine eigenen Bilder von Sexualität nachdenken. Wenn ich meine Dienstleistung verkaufe, dann bespreche ich mit meinen Kunden, was möglich ist und was nicht. Welche Fantasien sie mit mir ausleben können und welche nicht.

Andrea: Es ist ein Problem unserer Gesellschaft, dass die Leute denken, sie kaufen sich mit dem Geld Macht. Nein. Sie kaufen sich nicht Macht. Sie bezahlen für eine Dienstleistung.

Wir im Westen tragen Kleidung, bei der wir uns häufig nicht sicher sein können, ob dafür nicht Kinder ausgebeutet wurden. Wir konsumieren Fussballweltmeisterschaften, obwohl wir wissen, dass für den Bau der Stadien in Katar Tausende von Arbeitern gestorben sind. Trotzdem kämen wir nie auf die Idee, etwa Fussballweltmeisterschaften zu verbieten. Wieso will man im Zusammenhang mit Sexarbeit gleich das Gewerbe verbieten, statt die Bedingungen zu verbessern?

Billie: Es geht um Moral. Um Frauenkörper. Eine Massage können sich die Leute noch halbwegs vorstellen. Sobald die Vagina involviert ist, geht das nicht mehr.

Der Vorwurf: Sie verkaufen Ihren Körper.

Andrea: Ich verkaufe meinen Körper überhaupt nicht. Ich verkaufe eine Dienstleistung, die ich mit meinem Körper verrichte. Verkaufen Sie als Journalist Ihren Körper, wenn Sie den ganzen Tag gekrümmt am Schreibtisch sitzen?

Roman: Die Frage nervt mich. Niemand käme auf die Idee, einen Bauarbeiter zu fragen, ob er seinen Körper verkauft.

Billie: Uns Frauen wird beigebracht, dass unser Körper heilig ist und dass der Einzige, der ihn berühren darf, der Ehemann ist.

Andrea: Frauen mussten für ihre Ehemänner sexuell verfügbar sein. Es war eine Art Tauschhandel. Im Gegenzug erhielt die Frau Essen, ein Dach über dem Kopf und soziale Sicherheit.

Billie: Natürlich hat sich all das verändert, aber ich glaube, diese Moralvorstellung, was den weiblichen Körper betrifft, besteht immer noch.

Caro: Ich bin mein Eigentum, nicht das Eigentum eines Ehemanns.

Andrea: Dasselbe gilt für unsere Sexualität.

Billie: Hure oder Heilige – darum geht es letztlich. Um den weiblichen Körper. Man sagt uns, wir sollten nicht zu kurze Röcke tragen. Aber bitte auch nicht zu lange Röcke. Man sagt, die Frauen müssen selbstbestimmt sein. Ja heisst ja, und nein heisst nein. Wir sollten nur das tun, was wir wollten. Aber bitte einfach nicht Sexarbeit.

Andrea: Auch die Geschichte der Sexualität spielt eine Rolle. Weibliche Sexualität sollte der Reproduktion dienen. Und bestimmt nicht etwas sein, was zum Beispiel Gefallen bringen soll. Sondern etwas, das einen bestimmten Zweck hat.

Das «Schweden-Modell», über das wir sprechen, zielt auf die Freier ab: Sie sollen kriminalisiert werden. Das Gesetz in Schweden besagt, dass ein Mann, der bei einer Frau Sex kauft, diese nicht nur ausbeutet, sondern damit auch eine Form der Vergewaltigung begeht.

Caro: Es ist schrecklich, so etwas zu sagen. Wer das sagt, nimmt auch tatsächliche Vergewaltigung nicht ernst. Zu sagen, Sex kaufen ist Vergewaltigung, ist ein Hohn gegenüber jemandem, der vergewaltigt wurde.

Andrea: Wir verkaufen keine Vergewaltigung. Aber ja, Sexworkerinnen können vergewaltigt werden, so wie jede Frau vergewaltigt werden kann. Aber das ist es nicht, was wir verkaufen. Es geht um Zustimmung. Diese verkaufen wir nicht. Ich kenne fast keine Frau, die nicht schon sexuell belästigt wurde. Mit meinen Kunden spreche ich jedes Mal über Zustimmung: Was geht, was geht nicht.

Caro: Es gibt Kunden, die Grenzen testen. So wie im Sex überall.

Wie meinen Sie das?

Roman: Wenn jemand einen anfasst zum Beispiel, obwohl es anders vereinbart war.

Billie: Ich musste auch schon jemanden aus dem Bordell schmeissen. Aber um ehrlich zu sein: Ich hatte mehr schlechte Erfahrungen mit Männern ausserhalb der Sexarbeit.

Andrea: Ich auch.

Caro: Ich auch.

Als Sie Anfang Juni zu Ihrem monatlichen Hurenapéro eingeladen haben, wurden Sie dafür auf Twitter angegriffen. Eine Mitarbeiterin der Zürcher Frauenzentrale, die das «Schweden-Modell» propagiert und sich für eine «Schweiz ohne Freier» einsetzt, schrieb: «Während migrantische Prostituierte in Zürich für Lebensmittel anstehen, können weisse privilegierte ‹Sexworker› apérölen.»

Billie: Das Ziel unseres Sexarbeitenden-Kollektivs ist es, uns für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. Die Erfahrungen in Schweden und Frankreich haben gezeigt, dass ein Verbot zu mehr Gewalt gegen Frauen führt, die schon vorher am Rand waren. Ausbeutung, Menschenhandel, das alles existiert. Wie auch die ständige Abwertung. Umso mehr finde ich diesen Angriff der Frauenzentrale auf uns Sexarbeitende bemerkenswert: Man gibt vor, uns schützen zu wollen, aber spricht uns unsere Realität ab, indem man uns beschimpft. Wenn wir uns engagieren und sagen: «Unsere Arbeitsbedingungen sind shit, wir setzen uns dafür ein, dass sich die Konditionen verbessern», dann lautet die Antwort dieser Menschen: «Seht, es ist schrecklich, wir müssen das ganze Gewerbe abschaffen.» Wenn wir dann aber antworten, wir wollen das Gewerbe gar nicht abschaffen, sondern für bessere, faire Arbeitsbedingungen kämpfen, damit es uns Frauen besser geht, dann glaubt man uns nicht.

Andrea: Ich bestreite nicht, dass ich privilegiert bin. Wir sind Schweizerinnen und Schweizer. Wir leben in der Schweiz. Wir sind weiss. Allein dadurch haben wir viel mehr Privilegien als viele andere Menschen auf dieser Welt. Das betrifft nicht nur Sexarbeitende. Selbstverständlich sind wir privilegiert. Aber was ist nun der Vorwurf? Dass wir dieses Privileg nutzen, um uns für bessere Arbeitsbedingungen für alle einzusetzen? Dass wir, die diese Kapazität aufbringen können, uns organisieren wollen, um uns selbst und anderen Sexarbeitenden zu helfen? Was wäre denn die Alternative: dass wir unser Privileg nicht nutzen, weil das anrüchig wäre, weil andere dieses Privileg nicht haben? Diese Einstellung der Frauenzentrale finde ich, ehrlich gesagt, bourgeois. Wir versuchen etwas zu erwirken. Ich wünsche mir, dabei von anderen privilegierten Menschen unterstützt zu werden. Dass sie beim Kampf dafür, die Situation aller Sexarbeitenden zu verbessern, mitmachen. Und dabei auf unsere Stimmen als Betroffene hören.

Billie: Diese Herabwürdigung des Hurenapéros durch die Frauenzentrale verkennt unsere Realität: Es ist für uns Sexarbeitende lebenswichtig, dass wir uns vernetzen und austauschen können, Tipps und Wissen teilen, hören, wie es anderen geht. Als ich mit der Sexarbeit begann, lebte ich im Ausland, da waren die Huren viel besser organisiert. Man pflegte einen intensiven Austausch, und somit konnte ich schnell sehr viel lernen, was mir extrem viel gebracht hat, mich auch geschützt hat. In diesem Beruf kann man sehr viel falsch machen. Niemand kann dich davor bewahren, Fehler zu begehen, ausser erfahrene Sexworker. Gerade für jemanden wie mich, der früh auf der Strasse gearbeitet hat: Zu wem steigt man ins Auto, zu wem nicht?

Caro: Es gibt diesen Typ Klient, der es ganz gezielt auf unerfahrene Sexarbeitende abgesehen hat, um sie zu manipulieren und auszunutzen. Die meisten Kunden sind völlig anständig, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber es gibt auch andere. Sie wollen sich Extras herausholen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Davor können einen erfahrene Sexworker bewahren. Ich kenne genügend Frauen, die niemanden haben, mit dem sie sich über ihre Arbeit austauschen können.

Roman: Es ist ermüdend und belastend, den Stress, den diese Arbeit ebenfalls mit sich bringt, mit niemandem teilen zu können. Wir können an den Apéros offen sprechen, unsere Erfahrungen austauschen. Mir hilft das extrem.

Das heisst, Sie sprechen sich alle gegen das «Schweden-Modell» aus, obwohl die Idee dahinter ist, Menschen wie Sie zu schützen?

Billie: Ja. Weil es uns nicht schützt.

Andrea: Ja.

Roman: Ja.

Caro: Diese Diskussion über die Forderung nach dem «Schweden-Modell» auch für die Schweiz, der Kriminalisierung von Freiern und damit einem faktischen Verbot von Sexarbeit, macht mir als Sexarbeiterin Angst. Denn wenn dieses Verbot kommt, würde Sexarbeit komplett in die Illegalität gedrängt. Sexworker wie ich, die selbstbestimmt dieser Arbeit nachgehen, dürften nicht mehr arbeiten. Ich würde beispielsweise meine Familie einem Risiko aussetzen, denn wenn ich mit meinem Geld einen Teil der Wohnungsmiete bezahlen würde, könnten dann andere wegen Zuhälterei drankommen? Könnten wir noch zusammenarbeiten, uns Hotelzimmer nebeneinander buchen, um die Sicherheit zu erhöhen? Oder würde der Sicherheitscheck via Handy bereits gegen das Gesetz verstossen? Jene, die das könnten, müssten sich eine andere Arbeit suchen. Die anderen würden noch weiter an den Rand und in die Dunkelheit gedrängt.

Billie: Wir wären noch einsamer, als wir es teilweise sowieso schon sind in diesem Job. Drum haben wir ja das Kollektiv gegründet: Wenn du als Sexworker arbeitest, kannst du mit fast niemandem über deine Arbeit reden, weil sie dermassen stigmatisiert ist. Das führt zu Situationen in deinem Leben, wo du komplett auf dich allein gestellt bist, und das ist auf vielen Ebenen gefährlich.

Caro: Sexarbeit wird es immer geben, ob mit oder ohne «Schweden-Modell». Jetzt kann man sich entscheiden: Will man diese Arbeit möglichst sicher ermöglichen oder will man sie so unsicher wie möglich machen?

Andrea: Eine Freundin von mir arbeitet in Frankreich, wo der Kauf sexueller Dienstleistungen wie in Schweden verboten ist. Sie wurde kürzlich vom Vermieter über Nacht aus der Wohnung geworfen, weil er entdeckt hatte, dass sie Sex verkauft. Das Gesetz erlaubt ihm das. Sie steht nun wortwörtlich auf der Strasse, weil sie ihrer Arbeit nachgegangen ist. Sie hat nichts getan, nur ihre Arbeit gemacht. Ich sehe nicht, wie der Frau damit geholfen ist.

Caro: Was tun denn Menschen, wenn sie kein Geld haben? Welche Wahl haben sie? Kriegen sie Unterstützung vom Staat? Und was, wenn nicht? Und wenn Menschen aus dem Ausland in die Schweiz kommen, um als Sexarbeitende ihr Geld zu verdienen: Ist es dann immer automatisch Menschenhandel? Oder haben sie beispielsweise Schulden und sehen in der Sexarbeit eine gute Möglichkeit, schnell viel Geld zu verdienen? Ist es die Sexarbeit, die sie schlimmstenfalls in den Menschenhandel treibt? Oder sind es nicht eher die schlechten Arbeitsbedingungen? Die Illegalität? Müsste man nicht über den Kapitalismus an sich sprechen, und daran Kritik üben, statt über das Verbot einer einzelnen Branche? Ich bin überzeugt: Um den Frauen wirklich zu helfen, muss man die Arbeiterinnenrechte stärken. Es braucht eine Legalisierung, die diesen Namen auch verdient. Frauen aus dem Ausland müssen hier einfacher dieser Arbeit nachgehen können. Damit sie nicht in die Illegalität und Ausbeutung getrieben werden.

Was sagen die anderen zu diesem Vorschlag?

Billie: Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der Praxis: Bevor ich zu einem unbekannten Kunden in den Wagen steige, führe ich zuerst ein kurzes Gespräch mit ihm. Das ist ähnlich wie beim Autostopp: Man scannt das Gegenüber. Dann notiere ich die Autonummer und schicke sie einer Kollegin. Diese kleinen Dinge sind sehr wichtig für die Sicherheit von uns Frauen. Werden nun die Freier kriminalisiert, dann bleibt diese Zeit nicht. Dann muss alles schnell und versteckt ablaufen. Je offener man auftreten kann, desto sicherer ist die Situation. Und je mehr man verbietet, je mehr man kriminalisiert, desto mehr verstärkt man auch das Stigma. Und das ist es, was uns wirklich schadet.

Können Sie das Stigma beschreiben?

Billie: Ich kann heute nicht einfach in ein Hotel gehen, ein Zimmer mieten und dort als Sexarbeiterin Kunden empfangen. Wie viel sicherer wäre es, wenn ich das könnte? Wenn es selbstverständlich wäre, dass ich die Polizei rufen kann, wenn etwas passiert, ohne dass ich automatisch weniger glaubwürdig bin, weil ich Sexarbeiterin bin. Ich arbeite nebenher als Sozialarbeiterin. Niemals käme ich auf die Idee, öffentlich zu sagen, dass ich auch Sexarbeiterin bin. Die Chance ist gross, dass ich meinen Job los wäre. Und ich würde nie wieder einen Job kriegen in dem Bereich.

Caro: Du hast immer Angst, dass du jemanden von früher triffst. Jemanden, mit dem du zur Schule gegangen bist. Und dass dann alle davon erfahren. Es geht ja auch darum, das eigene Umfeld zu schützen, die eigene Familie.

Weiss Ihr engeres Umfeld, was Sie arbeiten?

Caro: Das ist das Erste, was mir zum Thema Stigma einfällt: dass praktisch niemand weiss, was ich arbeite. Man muss ständig lügen. Dieses ständige Lügen über den eigenen Beruf, das macht alles echt schwierig. Wenn man jemanden trifft und Small Talk macht, dann geht es ja häufig schnell um die Frage, was man so beruflich macht. Was erzählt man? Meiner Familie habe ich einmal gesagt, dass ich in der Vergangenheit als Sexarbeiterin gearbeitet habe. Die Reaktion war echt schwierig, extrem abwertend. Ich würde es ihnen nie wieder sagen. Also schweige ich. Lenke ab. Erfinde Dinge. Das tragen wir ständig mit uns herum.

Billie: Ich denke auch, dass das fast der schwierigste Teil dieser Arbeit ist: Ständig lügen zu müssen. Dass man es nicht teilen kann, wenn man einen harten Tag oder einen tollen Tag hatte.

Caro: Selbst bei jenen wenigen Freundinnen, die davon wissen, lernt man, zurückhaltend zu sein. Wenn etwas nicht so gut war, heisst es schnell: «O mein Gott, was machst du bloss in deinem Leben? Das könnte ich nie.» Wenn es gut läuft, dann heisst es nicht weniger abwertend: «Das ist ja easy, wie du dein Geld verdienst. Mit ein bisschen Sex.» Man beschränkt sich dann schon eher auf witzige Geschichten. Dinge zum Kichern. Wenn ich Dinge erzähle, die eher ein bisschen hardcore sind, schauen sie mich an, als sei ich pervers.

Was meinen Sie mit hardcore?

Caro: Ich möchte das hier nicht ausbreiten. Für mich ist letztlich alles völlig in Ordnung, solange es mit Zustimmung passiert, consensual ist. Da verurteile ich niemanden für seine Vorstellungen und Wünsche.

Roman: Es mangelt in unserer Gesellschaft an einer gewissen Selbstverständlichkeit im Umgang mit Sex. Sexworker können Räume öffnen. Und darin liegt in meinen Augen viel Kraft. Im Einstehen zum Beispiel für die eigene Sexualität: Wünsche, Fantasien anzusprechen oder vielleicht auch umzusetzen. Als Sexarbeiter kann ich das nicht immer alles bedienen, aber ich kann hinhören und einen Teil davon ermöglichen.

Billie: Was ich mag an diesem Gespräch, das wir hier führen: Wir verfallen ausnahmsweise nicht in Extrempositionen. Denn das macht die Diskussion immer wieder so verdammt schwer.

Wie meinen Sie das?

Billie: Wenn gewisse Kreise sagen, Sexarbeit sei ganz furchtbar, sie gehöre verboten, dann passiert es, dass wir wiederum ankommen und sagen: «Stimmt doch gar nicht. Sexarbeit ist das Allerbeste. Warum soll das denn bitte verboten werden?» Man ist immer entweder im Angriff oder in der Abwehr, und das führt dann letztlich zu einer Verzerrung, wo man entweder Ja oder Nein sagen muss. Es ist eine Arbeit, mit guten und mit schlechten Seiten. Es ist letztlich einfach nicht wahr, dass es nur dieses Entweder-oder gibt: happy hooker oder Menschenhandel. Sexarbeit wird aus vielen verschiedenen Gründen als Arbeit gewählt. Die einen machen es, weil sie es gern tun und viel verdienen können. Für andere ist es eine Notlösung, um durchzukommen. Und dann gibt es viele andere Gründe. Was auch immer der Grund sein mag, will man unsere Situation verbessern, braucht es eine Stärkung der Arbeitsrechte und ein Ende der Stigmatisierung.

In einer früheren Version haben wir von drei Sexarbeiterinnen und einem Sexarbeiter geschrieben. Richtig ist: vier Sexarbeitende. Eine Person ist non-binär. Wir entschuldigen uns für den Fehler.