«Antisemitismus ist kein naturgegebener Reflex»

Die Schweiz ist erschüttert über den Messerangriff auf einen Juden in Zürich. Yves Kugelmann, der Chefredaktor des jüdischen Wochenmagazins «Tachles», erläutert die Hintergründe. Und die Beziehungen zum Nahostkonflikt.

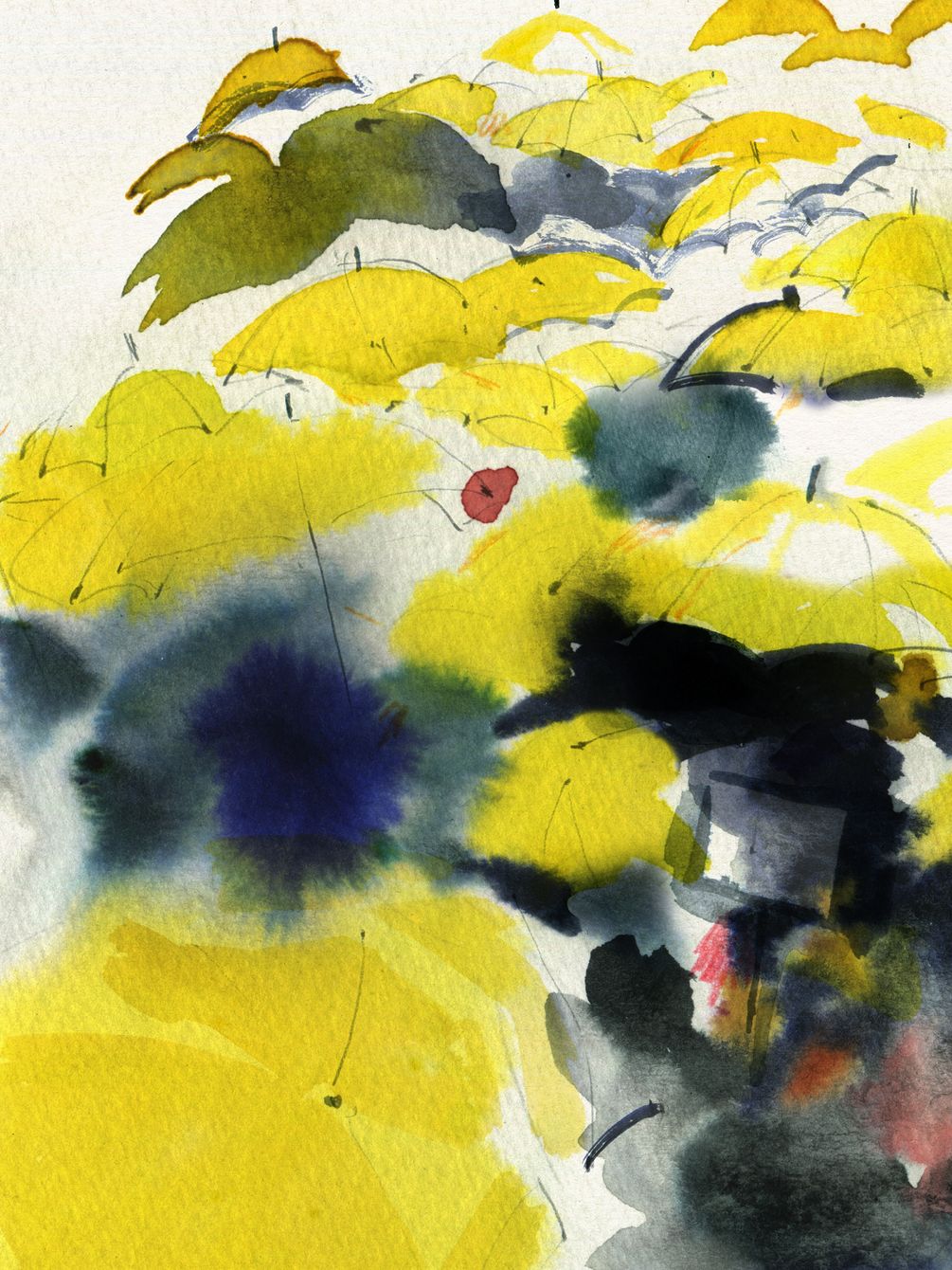

Ein Interview von Daniel Binswanger (Text) und Elisabeth Moch (Illustration), 09.03.2024

Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:

Yves Kugelmann, «Tachles», das jüdische Wochenmagazin, war die erste Schweizer Publikation, die über Details des antisemitischen Attentats vom letzten Samstag berichtet hat. Wie ordnen Sie das ein?

Auf der Grundlage der bis jetzt bekannten Fakten würde ich sagen, es ist ein vorsätzlicher Mordversuch eines Jugendlichen an einem orthodoxen, sichtbar jüdischen Menschen. Das Opfer wurde schwer verletzt, und der Angriff hat damit geendet, dass couragierte Menschen den Täter entwaffnet und zurückgehalten haben, bis die Polizei kam. Zeugen haben berichtet, dass der Täter sehr aufgewühlt war und wohl weitergemacht hätte. Auch das Bekennervideo, das öffentlich geworden ist, zeigt ja, dass der Täter mindestens den Plan hatte, möglichst viele Opfer zu machen. Der Täter hat sich auch nicht vom Tatort entfernt, es hätte also durchaus sein können, dass noch weitere Personen angegriffen worden wären.

Wie wird ein Jugendlicher zum Täter?

Der mutmassliche Täter der Attacke in Zürich, ein 15-jähriger Teenager, stand vermutlich mit einer Drittperson in Kontakt. Das passt zum Vorgehen der Terrormiliz IS. Was soll nun mit ihm geschehen? Lesen Sie: «Ein Staat muss mit allen Bürgern fertigwerden».

«Tachles» war auch die erste Publikation, die öffentlich gemacht hat, dass es sich bei dem Täter um einen 15-jährigen Jugendlichen mit Migrationshintergrund handelt, einen Schweizer Bürger mit tunesischer Herkunft.

Wir haben das geschrieben, weil es zu den zahlreichen Elementen gehört, die nun berücksichtigt werden müssen, um sich ein möglichst genaues Bild vom Täterprofil zu machen. Im Gegensatz zu anderen Stimmen sehen wir jedoch keinen Anlass, das Täterprofil auf diesen Aspekt zu reduzieren. Nicht der Täter ist in die Schweiz eingewandert, sondern seine Eltern. Der Täter wurde 2011 eingebürgert, das heisst, er war damals etwa drei Jahre alt. Er wurde in der Schweiz sozialisiert.

Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wie ein derart junger Täter so extrem hat radikalisiert werden können.

Auf den ersten Blick hat das Internet einen grossen Anteil daran. Wir wissen heute auch aus anderen Kontexten, dass das Netz mit seinen Dynamiken rasch eine sehr virulente Fanatisierung herbeiführen kann. Das geschieht nicht nur im Kontext des Nahostkonflikts, sondern betrifft auch rassistische Ideologien oder die Bejahung von sexualisierter Gewalt. Es ist ein generelles Problem, wie man gerade junge Menschen heute gegen solche Inhalte im Netz schützen kann.

Im Netz ist denn auch ein Bekennervideo des jungen Attentäters aufgetaucht. Es bezieht sich auf den Nahostkonflikt und den aktuellen Krieg in Gaza, aber es bekennt sich nicht zur Hamas, sondern zum IS. Das wirkt zunächst einmal etwas überraschend.

Überraschend oder eben gerade nicht. Im Netz ist das Material des IS, das ja schon seit Jahren abrufbar und sehr verbreitet ist, quasi die erste Anlaufstelle für Jugendliche, die für Gewaltverherrlichung und die Botschaften des islamistischen Terrors empfänglich sind. Die Hamas hat nach dem 7. Oktober natürlich das Ihre dazu beigetragen und auf den sozialen Netzwerken sehr aktiv kommuniziert. Es ist naheliegend, dass ein Jugendlicher, der in den Bannkreis dieser Propaganda gerät, die Diskurse aufnimmt, die am einfachsten zugänglich sind. Wir betrachten den fundamentalistischen Terror als mittelalterlich und zurückgeblieben. Dabei sind solche Organisationen in der digitalen Kommunikation sehr modern und vermutlich erfolgreicher unterwegs als alles, was ihnen bisher auf diesen Kanälen entgegengesetzt wird.

Das Bekennervideo zeugt von fanatischem Hass des Täters. Aber die Diskurselemente wirken fast etwas beliebig.

Das ist eine generelle Tendenz bei fanatischen Theorien, die im Netz verbreitet werden. Die Verschwörungstheorien, mit denen auf Internetplattformen Judenhass begründet wird, sind in der Regel sehr abstrus. Schon bei den «Protokollen der Weisen von Zion» waren die Juden an allem schuld und zuletzt auch an der Pandemie. Ähnliche Dynamiken gab es bei Konspirationen der radikalisierten Impfgegner. Man kann diese Diskurse mit antisemitischen Verschwörungstheorien nicht eins zu eins gleichsetzen, aber wir sollten uns im Klaren sein, dass hier dieselben Mechanismen am Werk sind. Menschen, die für fanatische Diskurse empfänglich sind, kommen aus dem Teufelskreis der Algorithmen, die steuern, welche Inhalte ihnen auf den sozialen Netzwerken ausgespielt werden, kaum mehr heraus.

Yves Kugelmann wurde 1971 in Basel geboren, seit 1990 arbeitet er als Journalist. Zunächst bei der «Jüdischen Rundschau», 2001 wurde er Chefredaktor bei der JM Jüdische Medien AG, die unter anderem das Magazin «Tachles» herausgibt. Kugelmann ist Mitglied in den Stiftungsräten des Anne Frank Fonds und in der Stiftung Öffentlichkeit und Gesellschaft, die das «Jahrbuch Qualität der Medien» publiziert. Er lebt in Basel.

Der Kontext ist bei diesem antisemitischen Attentat nun aber ein besonderer. Seit dem 7. Oktober, seit dem Überfall der Hamas auf Israel, ist die öffentliche Debatte auch hier in Europa und in der Schweiz unglaublich aufgeladen. Die Polarisierung ist massiv. Wie beurteilen Sie heute, vor dem Hintergrund des eskalierenden Nahostkrieges, die Lage in der Schweiz mit Bezug auf Antisemitismus?

Ich denke, es gibt hier verschiedene Ebenen. Grundsätzlich ist es nichts Neues, dass es Auswirkungen hat auf die internationale Gemeinschaft, auf alle an dem Konflikt beteiligten Communitys, wenn in Nahost eine Eskalation stattfindet. Auch und ganz besonders auf die sogenannte jüdische Diaspora. Es gibt nun einen starken Anstieg des Antisemitismus, der sich öffentlich artikuliert, was nicht bedeuten muss, dass der Antisemitismus als solcher zunimmt. Die Eskalation des aktuellen Konflikts, mit der Brutalität der Hamas-Massaker in Israel, den Geiselnahmen und dem Schock vom 7. Oktober, hat eine ganz andere Dynamik in die Debatte reingebracht. Dann kam die massive israelische Militäroffensive mit den Gegenreaktionen. Die Debatte ist sehr viel heftiger als früher.

Sie meinen im Vergleich zu den Debatten bei anderen Waffengängen im Nahen Osten?

Noch unter der Vorgängerregierung, dem Bennett-Lapid-Kabinett, fand eine heftige Intervention im Gazastreifen statt, ein Bombardement von ein paar Tagen, aufgrund von Raketen, die den Süden Israels getroffen hatten. Aber das war ein in sich geschlossenes Kapitel, das folgte quasi den etablierten Gesetzmässigkeiten: Die Hamas schoss Raketen und Israel reagierte. Der Konflikt folgte den bekannten Spielregeln, und dann war wieder Schluss – so wie wir es schon oft erlebt hatten. Auch damals gab es natürlich Reaktionen ausserhalb Israels, auch verstärkte Manifestationen von Antisemitismus, die aber relativ rasch wieder vorbei waren. Jetzt hat alles eine andere Qualität. Der Krieg dauert mittlerweile fünf Monate, und die Situation in Gaza riskiert eine humanitäre Katastrophe unglaublichen Ausmasses zu werden.

Schon relativ rasch nach dem 7. Oktober kam es zu Hakenkreuz-Graffitis an Gebäuden in Zürich und in Küsnacht. Dinge, die man so eigentlich nicht kennt.

Ich weiss nicht, ob man das so sagen kann. Gerade in der Schweiz sind solche Schmierereien immer wieder vorgekommen, besonders während der Nahostkonflikte. Auf diesem Level, würde ich sagen, hat es sich nicht wahnsinnig unterschieden von Vorfällen, die es auch in früheren Phasen schon gab, auch wenn es quantitativ sicher zugenommen hat. Es treten aber nun auch antisemitische Akte von einer neuen Qualität auf: physische Übergriffe, zu denen es auch andernorts in Europa und den USA gekommen ist, und sehr aggressive Protestaktionen in Hörsälen oder bei öffentlichen Demonstrationen. Es werden hier Grenzen überschritten, wie das bisher nie mit dieser Wucht global geschehen ist.

Diese Entwicklung wird von Vertretern der jüdischen Gemeinden, etwa dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund, nun berechtigterweise angeprangert.

Diese Analyse teilen alle. Nach dem 7. Oktober hat sich der explizit zum Ausdruck gebrachte Antisemitismus massiv gesteigert, gewissermassen exponentiell. Das heisst, der Antisemitismus manifestiert sich auf den verschiedensten Ebenen, und das zieht sich jetzt auch schon über längere Zeit ziemlich nachhaltig hin. So viel ist unbestritten. Ob der Antisemitismus sich wirklich verstärkt hat oder nicht, ist jedoch eine andere Frage. Entscheidend ist: Wurde der Anteil der Antisemiten grösser oder der artikulierte Antisemitismus? Diese Frage müssten Experten beantworten und nicht Politiker oder Verbände, weil das Erfassen von Antisemitismus aufgrund der blossen Erhebung der Vorfälle, die entweder gemeldet wurden oder öffentlich sichtbar sind, nicht wirklich weiterführt. Epidemiologische Studien zu Diabetes beschränken sich auch nicht nur auf Patienten, die sich Insulin spritzen müssen, sondern versuchen, alle Diabetes-Fälle zu erfassen, auch die unbehandelten, latenten oder sich erst anbahnenden.

Und an solchen Studien zu Antisemitismus fehlt es?

Viele der bisherigen Erhebungen müssen hinterfragt werden. Nicht um der Kritik willen, sondern weil wir Antworten finden müssen auf die Frage, was vor dem 7. Oktober schiefgelaufen ist bei der Aufklärungsarbeit und beim Kampf gegen Antisemitismus und alle anderen Formen der rassistischen Diskriminierung. Wenn man mit Zahlen operiert, die eine falsche Objektivität suggerieren, kommt man zu den falschen Antworten, zu den falschen Präventionsprogrammen und zu den falschen politischen Forderungen.

Sie zweifeln also daran, dass man das Phänomen adäquat erfasst über quantitative Erhebungen?

«Tachles» kritisiert das schon seit 15 Jahren. Es ist offensichtlich, dass man mit dieser Methode, der Selbsterhebung durch jüdische Verbände, nicht sehr weit kommt, weil der Kern des Antisemitismus und des Rassismus ja nicht auf der Ebene der sichtbaren Manifestationen liegt. Die verbalen oder tätlichen Äusserungen von Antisemitismus sind der letzte Schritt und nicht einfach ein naturgegebener Reflex.

Das Problem sind nicht die einzelnen Vorfälle, sondern die Vorurteilsstrukturen?

Bis jemand ein Graffiti an eine Synagoge schmiert oder gewalttätig wird, muss er an gewisse Vorurteile glauben. Natürlich macht es einen grossen Unterschied, ob jemand seinen Antisemitismus oder seinen Rassismus tatsächlich auszuleben beginnt und diskriminierend handelt. Für die Prävention und die Art der Aufklärung sollten jedoch nicht die sichtbaren Grenzüberschreitungen ausschlaggebend sein, sondern das, was dazu führt. Mit welchem Bild vom Judentum oder von Juden werden Menschen sozialisiert, woher kommen ihre Informationen, woher ihre Vorurteile – all diese Fragen sind vorgelagert. Das gilt auch bei vielen anderen Themen, wie etwa der massiven Ausgrenzung von Sinti und Roma.

Wir haben nicht die richtigen Massnahmen gegen Antisemitismus?

Nein. Das zeigt sich zum Beispiel in der Dialogarbeit, im interkulturellen, interreligiösen Dialog. Vor dem 7. Oktober ist so viel falsch gemacht worden, dass nach dem 7. Oktober eigentlich eine ganze zivilgesellschaftliche Branche zusammengebrochen ist. Die Dialogpartner sind zu grossen Teilen zurück in ihre Communitys gerannt und nehmen dort immer unversöhnlichere Positionen ein. Das gilt für die jüdische Gemeinschaft, aber auch und noch sichtbarer für die muslimische oder palästinensische. Der Dialog und alles, was da praktiziert und zelebriert wurde, ist in etwa so abwesend wie die Schweizer Flugabwehr unter Ueli Maurer.

Das ist harte Kritik. Die Institutionen des interreligiösen Dialogs sind also mit dem aktuellen Krieg überfordert. Können Sie ein Beispiel nennen?

Das ist in vielen Ländern der Fall. In der Schweiz hat sich das etwa gezeigt mit dem Rückzug der jüdischen Mitglieder aus der IRAS, der Interreligiösen Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz. Dann gab es eine Riesendebatte im Zürcher Institut für interreligiösen Dialog (ZIID). Stein des Anstosses war immer das Gleiche: Wie reagiert die vermeintlich andere Seite auf die Massaker der Hamas? Wie positioniert man sich, wie scharf distanziert man sich und so weiter und so weiter. Es kam nicht mehr zum Dialog, und es gibt nur noch wenig Plattformen, wo man sich gemeinsam gegen Extremismus und Konfrontation stellen würde. Stattdessen hat man sich voneinander entfernt. Dialoggemeinschaften wurden zu Sanktionsclubs.

Nicht nur der interreligiöse Dialog, auch die politische Debatte wird immer polarisierter.

Im Nachgang zu dieser Messerattacke haben wir das ja im Zürcher Kantonsrat gesehen, wo sich die Linke und die Rechte schon am Montagmorgen zerfetzten und die Tat politisch missbrauchten. Offensichtlich emotionalisiert und ideologisiert dieser Konflikt derart, dass eben auch die Aufklärungsarbeit gegen Antisemitismus und gegen die Diskriminierung von Muslimen zu einem Kampffeld wird. Antisemitismus und Islamophobie werden politisiert. Das ist natürlich enorm schädlich.

Sie halten es also nicht für hilfreich, dass die SVP die Messerattacke zum Anlass nahm, auf die Linke loszugehen?

Die sollen sich bei politischen Dossiers bekämpfen. Natürlich hat die Linke ebenso wie die Rechte in Teilen ein Juden- oder Israelproblem. Allerdings wird auf rechtsextreme Vorfälle ganz anders reagiert.

Wie meinen Sie das?

Nehmen wir als Beispiel den Anschlag in Halle, der vor gut vier Jahren stattgefunden hat. Das war ein vergleichbarer Anschlag. Ein junger, radikalisierter Mann, allerdings nicht minderjährig, wollte mit Mordabsichten in eine Synagoge eindringen, um möglichst viele Juden zu töten. Nur handelte es sich hier um Extremismus von rechter Provenienz. In solchen Fällen wird typischerweise nicht sofort von einem Terroranschlag gesprochen. In Zürich hat Sicherheitsdirektor Mario Fehr schon am Sonntag von Terrorismus gesprochen und dann auch gleich die Ausbürgerung gefordert. Einfach so, ins Blaue hinaus, bevor der Fall überhaupt polizeilich und juristisch abgeklärt ist. Mit rechtsextremer Gewalt wird in aller Regel anders umgegangen.

Die Messerattacke von Zürich war kein Terroranschlag?

Nein, darauf würde ich mich nicht festlegen. Es gibt schliesslich das Bekennervideo. In dieser Phase geht es aber nicht um das Labeling und eine Schubladisierung, die dazu führen soll, dass nur noch bestimmte Aspekte thematisiert werden. Man sollte Gewaltakte nicht unterschiedlich beurteilen, je nachdem, von welchem Absender sie kommen. Da zeigt sich, dass bei den Reaktionen auf solche Anschläge sehr viel Politik mitspielt. Die darf da eigentlich nichts zu suchen haben.

Seit dem 7. Oktober und dem Überfall der Hamas auf Israel gibt es in der Schweiz eine Zunahme manifester antisemitischer Vorfälle. Heute jedoch wird die Stimmung stark beherrscht von der Härte, mit der Israel den Krieg in Gaza führt und von den extrem hohen Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung in Gaza.

Lassen Sie mich zuerst eine Antwort aus der jüdischen Perspektive auf den Konflikt geben. Für die jüdische Gemeinschaft in der Schweiz, in Europa und weltweit war der 7. Oktober ein doppeltes, massives Schockereignis. Zum einen waren die Hamas-Massaker real barbarisch, zum anderen sind Israels Mythen in sich zusammengefallen. Diese Spannweite ist schwer zu bewältigen. Über Jahrzehnte ist Israel als safe haven etabliert worden und hat sich auch als solcher gegenüber der jüdischen Gemeinschaft positioniert. Mit diesem Mythos sind wir aufgewachsen, erzogen worden. Er wurde schlagartig zerstört.

Es war also eine Art doppelter Schock?

In der Tat. Viele jüdische Menschen haben enge persönliche Beziehungen nach Israel, sei es zu Geiselfamilien, Opferfamilien oder zu einzelnen der Hunderttausenden von Reservisten, die einberufen worden sind. Der psychologische Impact der letzten Monate ist ganz massiv, trifft darüber hinaus Menschen, die häufig familiäre Traumaerfahrungen haben. Es wird dauern, bis sich die jüdische Gemeinschaft erholt hat und bis man wieder über gemeinsame Projekte, den Dialog, was weiss ich alles wird sprechen können. Aber um auf Ihre eigentliche Frage, nämlich die extreme Brutalität des Gaza-Krieges, zu sprechen zu kommen: Ähnliches gilt für die palästinensische Gemeinschaft weltweit. Die Palästinenserinnen und auch die Muslime, die natürlich solidarisch sind mit den Menschen in Gaza, werden jetzt einem unglaublich opferreichen Krieg ausgesetzt. Ohne den Krieg an dieser Stelle bewerten zu wollen: Die Situation on the ground ist absolut desaströs. Ich fürchte, es wird Israel in den nächsten Jahren ganz unabhängig von den Kausalitäten und der Frage, wer welche Verantwortung trägt, massiv um die Ohren fliegen. Die Zahl der Opfer, die Masse an Menschen auf der Flucht, die Qual der Ungewissheit und Angst vor der Offensive wird diese Generation massiv prägen.

International wird die Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza jedenfalls immer drängender. Wie ist die Haltung des Schweizer Judentums zu dieser Frage, sofern es eine einheitliche Haltung überhaupt gibt?

Die gibt es nicht. Die Heterogenität der Positionen zur Gaza-Offensive hat sich auch im Verlauf der Zeit nicht geändert. Im Gegenteil: Sie ist eher noch offener und stärker herausgetreten, gerade in Israel. Dazu hat beigetragen, dass von Anfang an das Vertrauen gering war, dass die israelische Regierung die Rückführung der Geiseln effektiv als oberste Priorität ansieht. Gleich nach dem 7. Oktober sagten Mitglieder des Kabinetts, die Rettung der Geiseln sei nicht das oberste Ziel. Es ist bei der israelischen Rechten ja genau wie bei der Rechten in anderen Ländern auch: Sie setzen um, was sie sagen.

Aber Teile der israelischen Bevölkerung sind mit diesem Vorgehen nicht einverstanden?

Die israelische Gesellschaft ist extrem gespalten in der Frage der Geiseln, wobei eine klare Mehrheit die Geiselrückführung als die oberste Priorität betrachtet. Auch in der Diaspora sind viele Jüdinnen sehr aufgebracht über das Vorgehen der israelischen Regierung. Es finden ja weltweit fast täglich Demonstrationen statt. Die Angehörigen der Geiseln versuchen seit Monaten, auf eigene Faust direkt mit ausländischen Regierungen zu verhandeln, um auf die Freilassung hinzuarbeiten, weil sie der eigenen Regierung nicht mehr trauen. Die ersten Geiselfamilien trafen wir Ende Oktober in der Schweiz, eine der Geiseln gehört zur Familie einer Mitarbeiterin bei uns im Verlag. Man kann auch hier nicht von einer einheitlichen Position der Jüdinnen in der Schweiz sprechen. Allerdings dringt von den Auseinandersetzungen relativ wenig nach aussen.

Weshalb?

Zum einen ist es generell so, dass die öffentlichen Debatten, die im Schweizer Judentum geführt werden, weniger intensiv sind als etwa in Frankreich oder England. Dafür fehlt in der Schweiz die Quantität und somit auch die Qualität der Beiträge. Zudem herrscht vielerorts die Haltung: In Zeiten des Krieges wird nicht öffentlich diskutiert. Jetzt gilt die Unterstützung für Israel, auch wenn erhebliche Kritik an der Regierung besteht. Der Mainstream steht zumindest nach aussen ziemlich unisono hinter der israelischen Position, die man zwar nicht verteidigen mag, aber auch nicht offen kritisiert. Das Ergebnis ist: Es wird geschwiegen. Die Menschen ziehen sich zurück, und eine öffentliche Debatte kann nicht stattfinden. Viele sind müde geworden, und die Welle des Antisemitismus lässt viele zusätzlich resignieren.

Was müsste denn geschehen, um den Antisemitismus zu bekämpfen?

Man darf das Thema nicht auf die Schweiz reduzieren. Die jüdische Gemeinschaft funktioniert sehr grenzübergreifend und international, da kann man die Lösungsansätze nicht in einem Quartier in Zürich oder einer Schule in Basel finden. Natürlich müssen Prävention und Bildungsarbeit lokal umgesetzt werden, aber das öffentliche Bild vom Judentum hat immer eine internationale Dimension.

Und das heisst, es bleibt auch immer verwoben mit der Entwicklung im Nahen Osten und in Israel?

Der 7. Oktober führte zu einer überproportionalen Veränderung für die jüdische Gemeinschaft. Auch was vorausgegangen ist in Israel selbst, die Einführung des Nationalgesetzes, die Einsetzung einer rechtsextremen Regierung, wie es sie nie zuvor in Israels Geschichte gegeben hat, hat einen riesigen Impact auf das Leben jüdischer Menschen ausserhalb von Israel. Es geht um die Frage: Wer ist jüdisch, was ist jüdisch, was ist ein jüdischer Staat? Das betrifft Menschen hier in Zürich, Basel, Bern und überall in der Welt. Die israelische Regierung und ihr politisches Programm wirken in den Alltag jüdischer Menschen weltweit, zum Beispiel, wenn Übertritte in die jüdische Religionsgemeinschaft geschehen, oder bei der Frage, wie man mit gemischten religiösen Partnerschaften umgeht oder mit homosexuellen Partnerschaften.

Ihre Analyse wirkt sehr pessimistisch.

Ich persönlich bin gar nicht pessimistisch. Natürlich hätte ich gehofft, dass wir die jetzige Phase nicht durchleben müssen. Nicht den 7. Oktober und nicht diesen Krieg, nicht diese totale Eskalation im Nahen Osten. Bisher waren die Dinge einigermassen berechenbar. Im Moment steht die Frage im Vordergrund: Wer sitzt in diesem Konflikt eigentlich im Cockpit? Ganz offensichtlich nicht die israelische Regierung.

Das klingt jetzt immer noch nicht optimistisch.

Was den aktuellen Konflikt anbelangt, erscheint die Lage tatsächlich verzweifelt. Was soll die Lösung sein, wenn auf allen Seiten die Extremisten entscheiden und nicht die moderaten Kräfte? Und wie diese moderaten Kräfte an die Macht kommen werden, sowohl auf palästinensischer als auch auf israelischer Seite, ist momentan nicht absehbar. Wer allerdings die fraktionierte israelische Gesellschaft von innen kennt, stösst immer wieder auf eine enorme Kraft der Hinwendung zu Frieden und Demokratie, die oft stärker ist als die vermeintliche Mehrheit, die dagegensteht.

Und diese Kraft wird letztlich triumphieren?

Der 7. Oktober und der ganze Krieg sind ein enormer Weckruf für die internationale Gemeinschaft. Es geschieht nun viel in den politischen Hinterzimmern, im sogenannten Westen, aber auch im Globalen Süden und in anderen Ländern. Die internationale Gemeinschaft positioniert sich neu, für und gegen Israel. Der Nahostkonflikt ist zurückgelangt auf die oberste Agenda der Weltpolitik. Dort gehört er auch hin. Wäre es jetzt nicht zur Gewalteruption gekommen, wer weiss, dann wäre es in zwei, drei oder fünf Jahren vielleicht noch heftiger eskaliert. So tragisch es ist: Damit wieder eine weltpolitische Dynamik in Gang kommt, hat es diese Eruption jetzt offenbar gebraucht. Das heisst nicht, dass längerfristig alles gut kommen wird. Aber es entsteht wieder politischer Spielraum. Es müssen neue Köpfe, neue Namen, neue Leader kommen und diesen Spielraum nutzen. Die Ära Netanyahu wird zu Ende gehen und damit hoffentlich auch die Ära der rechtsextremen Geister, die er rief.